姚明,这位中国篮球的标志性人物,退役多年后仍是公众关注的焦点。近日,他在接受采访时透露自己“已经不再打球”,理由却出乎很多人的意料——“难以找到合适的场地,不想被围观成为关注中心”。一句平淡的话语,却折射出这位传奇运动员在退役后面对的心理变化与生活转型。本文将从四个方面深入探讨姚明不再打球的真实原因与背后的社会意义:首先,分析他所说“难以找到合适场地多宝电竞平台”的现实困境与社会现象;其次,探讨“被围观的焦虑”与公众人物隐私的矛盾;第三,从心理角度剖析姚明转变角色后的自我认同与平衡;最后,结合体育文化与社会氛围,思考公众应如何理解姚明的选择。姚明的坦言,不仅是对个人生活的解释,更是对社会压力、名人困境与体育文化的深刻反思。他的“退场”,或许意味着一种更成熟的人生态度——在喧嚣之后,选择安静地回归自我。

1、场地困境折射体育空间尴尬

姚明表示自己“难以找到合适的场地”,这并非一句随意的推辞,而是现实的写照。身高超过2米的他,对场地的高度、空间、设施都有特殊要求。然而,在普通的社区球馆或健身中心,往往难以满足职业球员级别的使用需求。加上姚明如今肩负中国篮协主席的身份,他出现在公共场地必然会引起轰动,因此“适合的场地”不只是物理条件,更包含了心理与社交层面的适配。

中国的公共体育空间建设虽在快速发展,但高质量、私密性强的场地仍然稀缺。尤其在一线城市,篮球馆多为商业化运营,普通民众与名人共享的使用模式,很难让姚明这样级别的运动员找到舒适的环境。这样的情况,反映了中国体育基础设施在多样化与分层化建设上的不足,也揭示了职业退役运动员难以融入大众体育的现实困境。

从另一个角度看,姚明的场地问题也折射出“体育归属感”的缺失。对于一个以球为生的人来说,篮球场不只是运动空间,更是一种精神归宿。而当这种归宿无法在日常生活中实现时,内心的距离感与疏离感便会悄然产生。姚明不再打球,或许正是对这种“找不到属于自己的球场”的无奈回应。

2、不想被围观的名人焦虑

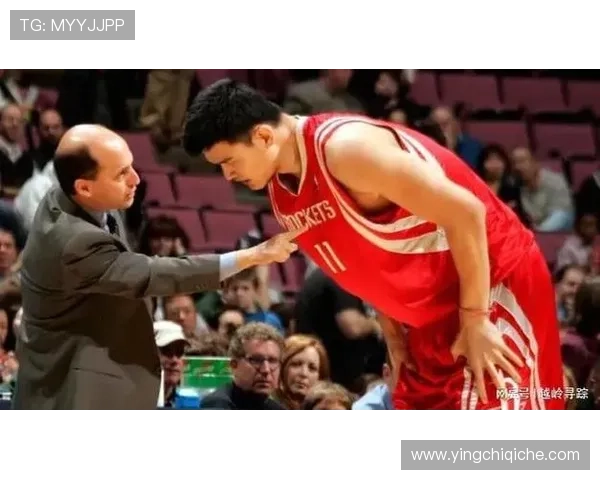

“不想被围观”是姚明言语中最引人共鸣的一句。这位昔日球场上的巨人,曾无数次在万人注视下奋战,如今却渴望远离视线,这种转变耐人寻味。作为公众人物,姚明长期生活在聚光灯之下,每一次亮相都伴随着镜头、议论和期待。这种持续的曝光使他几乎无法拥有真正的私人空间。

围观本是社会关注的体现,但当关注过度,就可能演变为一种压力。姚明走上球场,观众的目光并非只是好奇,更是怀旧与比较——他是否还保持状态?是否依然像当年那样精准?这种无形的期待让他难以轻松参与纯粹的娱乐性运动。对他而言,打一场球已不再是放松,而是一场无声的社会事件。

姚明的不愿被围观,其实反映了名人在人设与现实之间的矛盾。当人们仍然把他视为“篮球的象征”,他本人却只想做个普通人。这种角色落差带来的心理负担,是许多退役运动员共有的痛点。姚明用“不打球”这种方式,向外界传达了一种界限意识——名人也需要隐私,传奇也有权利平凡。

3、角色转变与心理适应挑战

从球员到管理者,姚明完成了身份的巨大转型。退役后他担任中国篮协主席、推动青训改革、关注体育教育,逐渐从“运动者”变为“推动者”。然而,这种角色的变化也意味着心理的再塑造——从享受聚光灯的激情,到适应幕后的冷静。篮球场上的姚明追求胜利,而现实生活中的姚明,更需要平衡责任与自我。

心理学认为,职业运动员在退役后常会经历“角色失落期”。他们从高强度竞争环境中抽离,容易感到空虚、茫然,甚至出现身份认同危机。姚明或许也经历过这样的过程,但他通过积极投身公益和体育管理,找到了新的意义。正因为如此,他才更懂得珍惜安静的生活,不愿再让“打球”成为被消费的行为。

此外,姚明的“自我疏离”也是一种成熟的心理防御。他不打球,并非否定过去,而是为过去留出尊重的空间。当人们不断提起“当年的姚明”,他已选择用理性的距离去守护那段辉煌。这种“自觉淡出”的态度,是对自己身份的重新定义,也是对社会认知的一种温和反击。

4、社会文化视角下的再解读

姚明的决定,不仅仅是个人选择,更具有社会文化的象征意义。在中国,体育明星常被视为公众榜样,他们的生活与行为往往被过度解读。姚明选择“不被围观”,实际上是在倡导一种理性看待名人的社会态度。公众应当学会在敬仰与尊重之间找到平衡,不要让喜爱变成无形的负担。

同时,姚明不再打球也揭示了体育文化的另一面——我们在崇拜“竞技”时,是否忽视了“生活化的运动”?对于普通人而言,运动是一种放松与健康的方式;但对于曾经的职业选手,运动往往附带责任、期待与标签。姚明的选择,提醒我们:体育精神并不等于时刻在场上拼搏,它也存在于理智的克制与生活的自我调节中。

更深层地说,姚明的“退场”也许是对现代社会过度曝光文化的反思。今天的社交媒体让每一个人都可能成为“被围观者”,而姚明以身作则,告诉人们:学会拒绝围观,守护私人生活,也是一种力量。他的沉默,或许比喧嚣更有分量。

总结:

姚明不再打球的原因,看似简单,实则反映了多层面的社会现实。从场地困境到名人焦虑,从心理调适到社会文化,他的选择是一种成熟的告别,也是一种清醒的生活智慧。姚明用行动告诉我们:放下并非遗忘,而是学会以新的方式与过去共处。他的“不打球”,不是远离篮球,而是让篮球从竞技的压力回归生活的本真。

这不仅是姚明的个人故事,也是许多退役运动员、甚至普通人在面对身份转变时的共同课题。如何在光环之后重新定义自我,如何在围观中保持内心的宁静,是现代社会每个人都需要学习的课题。姚明的选择,既是一种淡然,也是一种力量——在喧嚣世界中,选择做真实的自己。